革製品ができるまで vol.2|切断〜仕上げまでの工程

前回の記事では、製品づくりの「設計」から「革の下処理」までをご紹介しました。

今回はその後編です

実際に革を切り出すところから、縫製・仕上げまで

どのように製品が完成に向かっていくのかをお話しします

前回のおさらい|ここまでの流れ

Vitaroでは、以下のような流れで製品をつくっています。

- 設計

- 型紙の切断

- 革の下処理

- 革の切断

- 組み立て・縫製

- 仕上げ

前回の記事では①~③をご紹介しました

今回は、④〜⑥の工程を順番にご紹介します。

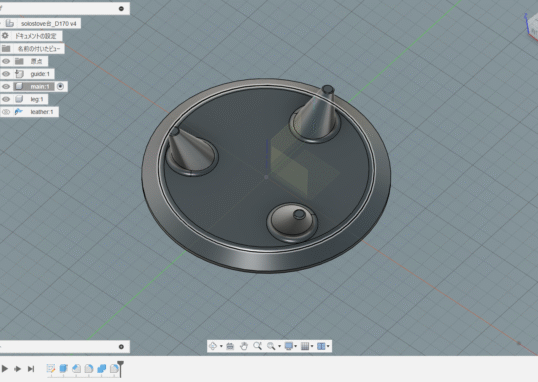

④ 革の切断|ラインの正確さが品質を決める

下処理を終えた革に、型紙を当てて形を写し、各パーツをカットしていきます。

この工程では、切り口の美しさと正確さがとても重要です。

ラインが歪んでいると縫い合わせたときにズレが出てしまったり

縫製の際に複数枚の革を重ねたときのズレが出てしまい

仕上がりの印象が大きく変わってしまいます。

使用する道具

- 革包丁やカッター(曲線や細かい箇所に)

- 金属製の定規(直線をきれいに切るため)

- 重し(型紙がずれないように固定)

パーツの形状に合わせて適切に道具を使い分け、切断面の精度を保つようにしています。

よくある失敗と対策

革は柔らかく、切る方向によって刃が引っかかりやすいことがあります。

特に曲線や細かい凹みなどは、一気に切ろうとせず、数回に分けて慎重に進めることで失敗を防げます。

また、カット面がギザギザにならないよう、刃は常に切れ味を保つことも大切です。

⑤ 組み立て・縫製|“らしさ”が見えてくる工程

パーツをすべて切り出したら、いよいよ組み立ての工程に入ります。

糊付けや仮止めでパーツを固定し、菱目打ち(縫い穴を開ける道具)を使って縫製準備を整えていきます。

この段階で初めて「それらしい形」が見えてくるため、作っていて一番楽しい部分でもあります。

まずは糸を通すための穴を開ける

穴を開ける道具は色々とありますが、Vitaroでは穴は全て1つずつ菱ギリと呼ばれる

菱型のキリで1穴1穴開けます

先ほど紹介した菱目打ちでも穴は開きますが、穴が大きくなりすぎてしまうのが嫌で

私は全て菱ギリで穴を開けます。

当然手間がかかりますが、全ては仕上がりの良さのためです

縫いの距離が長くなるほど穴の数も増え、この工程だけで数時間になる時もあります。

縫製はすべて手縫いで

Vitaroの製品はすべて手縫いで仕上げています。

手縫いはミシンと比べて時間がかかりますが、耐久性が高いのが特徴です。

また、手縫い特有の「リズム感のある縫い目」には、温かみや味わいがあります。

注意点と対策

- 縫う順番を間違えると手が入らなくなるため、仮組みで確認してから進める

- 糸のテンション(引っ張る力)を一定に保ち、均一な見た目に

- 菱目の角度と間隔を揃えることで、美しい仕上がりになる

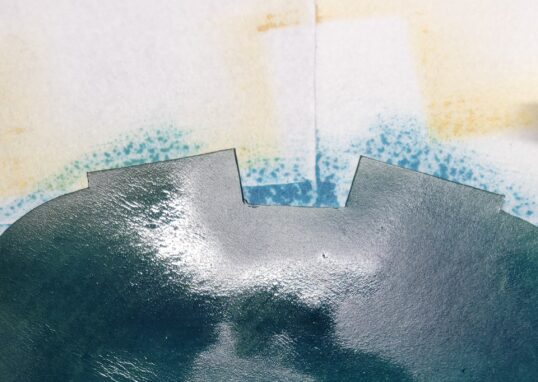

⑥ 仕上げ|最後の一手が、製品の質を決める

縫製を終えたら、いよいよ最後の仕上げです。

ここでは、「コバ(革の断面)」の処理を中心に、全体のバランスを整えていきます。

コバ処理とは?

「コバ」は革の切り口のこと。

Vitaroでは、この部分をヤスリで磨いて滑らかに整え、専用の処理剤を使って丁寧に仕上げています。

この作業を丁寧に行うことで、見た目の美しさだけでなく

革の層がバラけるのを防ぎ、製品の寿命を大きく伸ばすことができます。

最終チェックと仕上げ

- 糸のほつれや飛び出しがないかを確認

- 縫い目にワックスを塗り、耐久性を高める

- 革全体を軽く磨き、表面のツヤを整える

ここまで丁寧に仕上げて、ようやく一つの製品が完成します。

手間と時間をかける理由

こうして見ていくと、革製品が完成するまでには本当にたくさんの工程があります。

手間を惜しまず、細部までこだわってつくることで、ようやく「長く使える」「飽きのこない」一品になるのです。

Vitaroでは、見えない部分にこそ丁寧な仕事を込めることを大切にしています。

手に取ったときの安心感や、使い込むほどに感じられる魅力が、そこに宿っていると信じているからです。

まとめ|革製品づくりの裏側

今回は、革の切断から仕上げまでの工程をご紹介しました。

完成品の裏側にある、目には見えないプロセスに少しでも触れていただけたら嬉しいです。

今後も、製作のこと、道具のこと、レザークラフトの魅力について発信していきます。

読んでいただき、ありがとうございました。

投稿者

sn.social.06@gmail.com